最近テレビCM見てますか?

最近、「テレビCM、見てますか?」「広告を見て何か買いましたか?」と方々で聞いて回ってます。

なぜこのようなことを聞いて回っているのかというと、コンテンツマーケティングが浸透してきた理由に確信を得たかったらです。この問いに対するみなさんの答えは「No」が圧倒的でした。

面白い回答のひとつとして、「Youtube広告で面白いドラマ仕立ての広告があったからついついそれは見てしまった。」というのがありました。私たちは、今まさに、広告の在り方がガラッと変わる最中に立たされているんだ。ということを実感させてもらえた回答でした。

消費者は広告をみなくなった、でも企業側はプロモーションをしなければならない。このような状況だからこそ、以前よりも一層、広告に頼らない手法、コンテンツマーケティングが注目されているのだと思います。そして、多くの企業がそれぞれ設定する成果を出せるようになりました。

では、なぜコンテンツマーケティングで成果が出せるようになったのでしょう。CMや広告を見ない今の消費者に対し、コンテンツマーケティングが「広告に頼らない手法だから」ということはなんとなく見えてきます。これからその理由を具体的に解説していきます。

その前に、そもそもコンテンツマーケティングで成果が出る「理由」を知るメリットとは何でしょう。

「理由」を知るメリット

「理由」を知るメリットは主に2つ

- メリット1.基本を理解することで、実践に移行しやすくなる

- メリット2.遠回りせず、目的を見失わずに継続できる

以下でそれぞれ説明していきます。

メリット1.深く理解することで、実践に移行しやすくなる

1つ目は、コンテンツマーケティングそのものについて深く理解することで、実践に移行しやすくなるからです。

これからゴルフをはじめるなら、クラブの握り方やスイング方法を学んでからの方が、一眼レフカメラを始めるなら、絞りやシャッタースピードなど最低限の機能は理解してからはじめた方が、自己流で始めるより上達が早いし、効率も良いですよね。

コンテンツマーケティングをはじめる場合もそれと全く一緒で、表面的な知識だけでなく、先ほどお伝えした時代背景や、これからお伝えする理由など、コンテンツマーケティングそのものを深く理解することが実践に移す上でとても重要です。

メリット2.遠回りせず、目的を見失わずに継続できる

2つ目は、当回りせず、目的を見失わずに継続できるからです。

数稽古でなんとかなるという根性論的な考え方を持つ人もいますが、それだと膨大な時間を費やすことになるので非効率です。また、成果が出る理由を知ることは、コンテンツマーケティングを継続する為の動機付けのひとつとなります。

効率良く実践するための知識を身に付けましょう。

「理由」を知るメリットを理解したところで、お待たせしました、本題です。次に、具体的な理由を解説していきます。

コンテンツマーケティングで成果を出せるようになった「理由」

コンテンツマーケティグで成果を出るようになった理由とは何か。その理由は主に2つ。

- 理由1.私たち(消費者)は広告を見なくなった

- 理由2.(インターネット普及前後で)人々の購買行動に大きな変化があった

どちらも、あなた自身の日常生活を振り返ると、自然と理解できます。

理由1.私たちは広告を見なくなった

1つ目の理由は、冒頭でお伝えした時代背景の1番目、「私たち(消費者)は広告を見なくなった」からです。

1つ目の理由は、冒頭でお伝えした時代背景の1番目、「私たち(消費者)は広告を見なくなった」からです。

インターネットの普及前後で変わった「広告」の立ち位置

インターネットが世の中に浸透する前の私たちの情報の仕入れ先は、TMCMか雑誌や新聞、ラジオ広告か、知り合いからの口コミくらいしかありませんでした。企業間の重要な情報は、営業マンから聞き出す他なかったのです。

しかし、今の状況をみてみると、テレビをリアルタイムで視聴する機会は減り、新聞はそもそも読まない、ラジオはコアなファンが今でも聞き続けているが、層が限られている。雑誌も買う機会が減った。こんな世の中になってきていますよね。

あなたの身の回りに起きている出来事なので、多くを語る必要はないかと思います。

メディア利用時間の推移

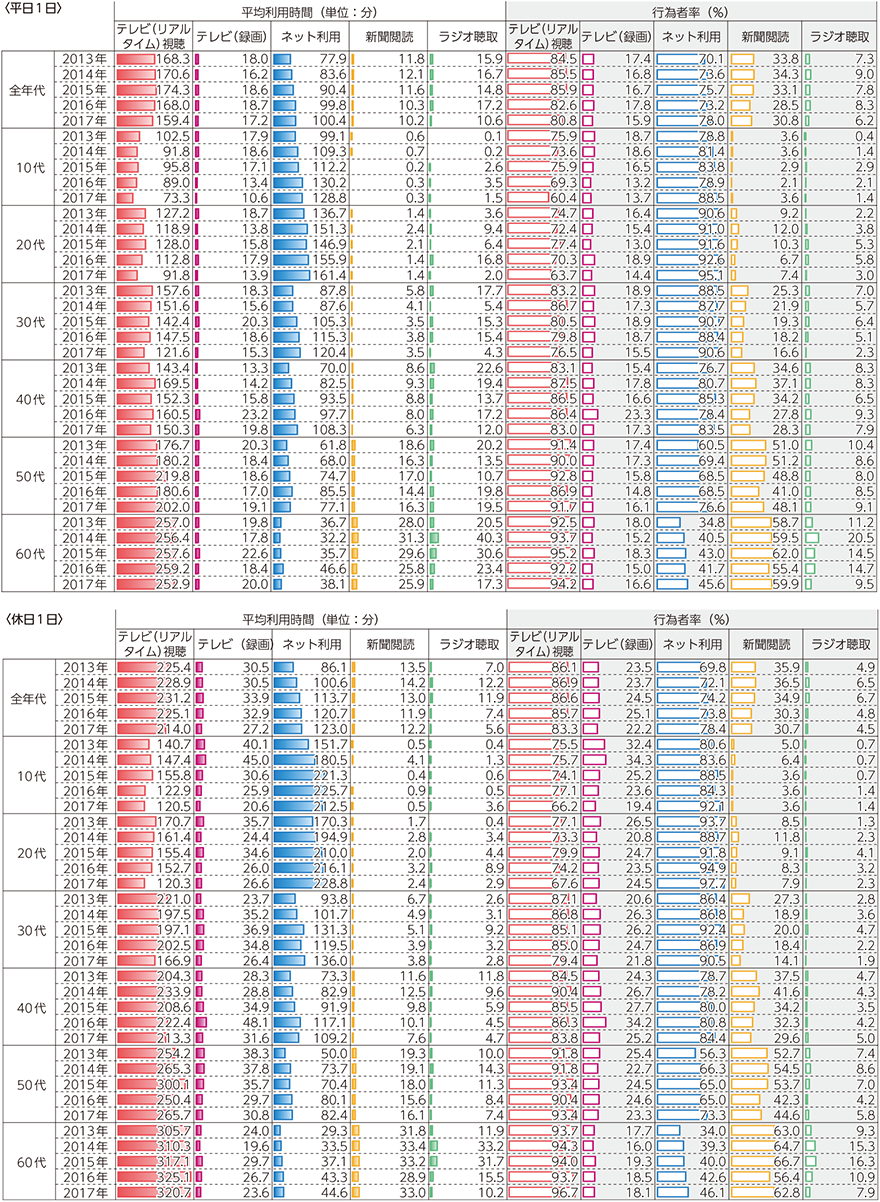

また、それを裏付けられるデータが総務省から発行されています。

■総務省出展「主なメディアの平均利用時間と行為者率」

この表から読み取れることは、テレビの視聴時間よりもインターネット利用時間のほうが多いということです。もちろん年齢にもよりますが、これから日本の担う世代は圧倒的にインターネット利用時間がテレビに比べ多いということです。(詳細を知りたい方は「総務省:主なメディアの平均利用時間と行為者率」を確認してみてください。)

ということは、近い将来既存メディアでの広告戦略が効果が期待できなくなるということです。宣伝費に頼ったマスメディアの露出だけでは、商品・サービスを知ってもらうことが難しくなりました。「以前のマーケティング手法はもう古い」と言う声を良く聞くようになりましたが、この状況を鑑みると頷けます。

テレビCMを見ない=小さな会社こそ強みを出せる時代

とはいえ、「テレビCMをスキップするようになった」とか「新聞を読まなくなった」というお話しは、多額の広告予算を組めるような大きな会社の話しなので、私たちのような小さな会社からすると、いまいちピンとこないのも事実です。

しかし、「広告予算をかけずに無料でインターネット上でPRできる」ことができるコンテンツマーケティングは、小さな会社でも十分に取り組むことができる施策なので、多くの企業から注目されています。

情報収集の主軸がテレビからインターネットへシフトしたことは、小さな会社にとってはチャンス

今、わたし達の情報収集の主軸は、インターネット上にあります。

というとは、全ての企業や個人事業主がインターネット上でPR合戦を行っています。会社のホームページを作ったり、ブログを発信することも施策のひとつです。

ほんの数年前まではインターネットで広告を出すとバカ売れするという夢のような時期がありました。しかし、今ではインターネット広告も以前ほど効果は見込めません。そんな中、注目を集めるようになってきた新たなマーケティング戦略が、コンテンツマーケティングだということです。

コンテンツマーケティングのおさらい

コンテンツを介したコミュニケーションで顧客と信頼関係を築く

前回お伝えした、コンテンツマーケティングとは?

- コンテンツを通じて、人と人とのコミュニケーションを作り出し、信頼関係を築く為のマーケティング手法である

- 成功させるためには、徹底した相手目線にたった情報発信が必要

とお話ししました。まだ読んでいない方はこちらをご確認ください。4分くらいで読んでいただけます。

[sitecard subtitle=コンテンツマーケティングの効果を知りたい url=https://homepage-picnic.com/content-marketing/make-an-effect/]

インターネット上で信頼関係を築くということ

コンテンツマーケティングとは、読者(顧客・ユーザー)と信頼関係を築くこと。そのためには徹底した相手目線のコンテンツが必要である。ということを繰り返しお伝えしてきました。

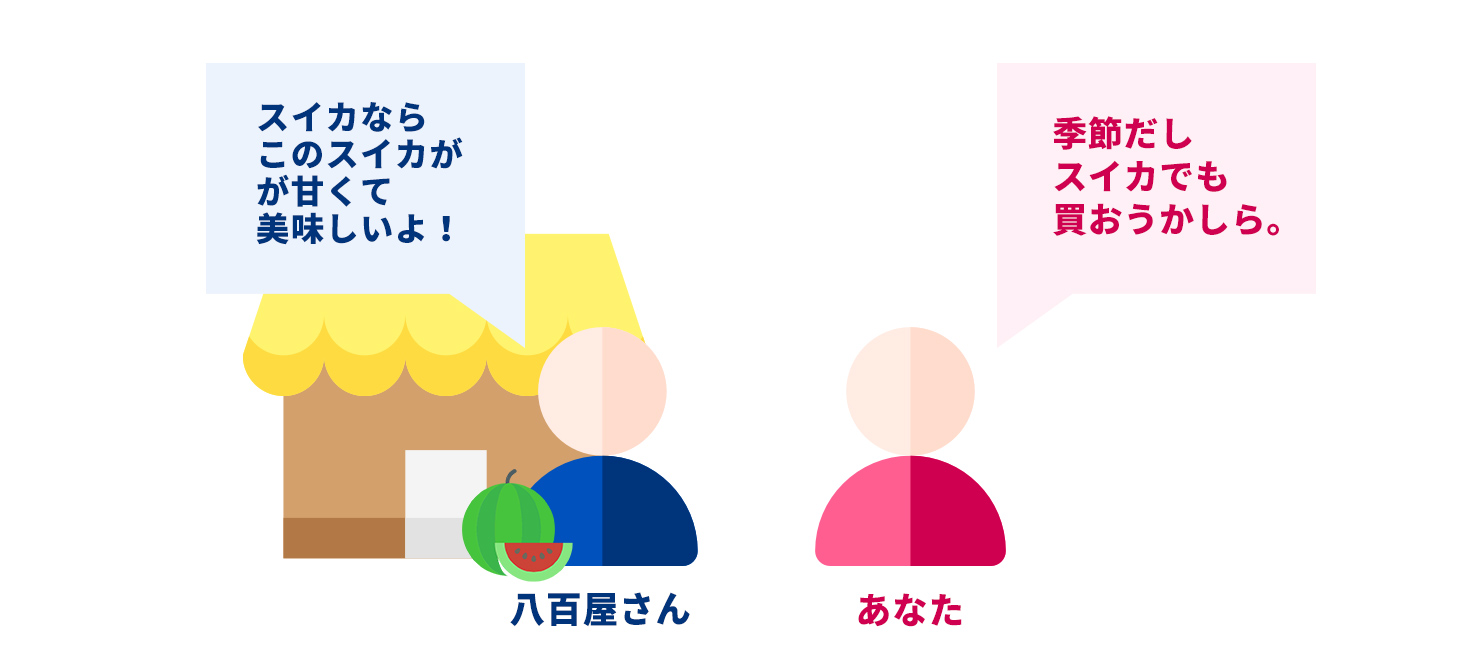

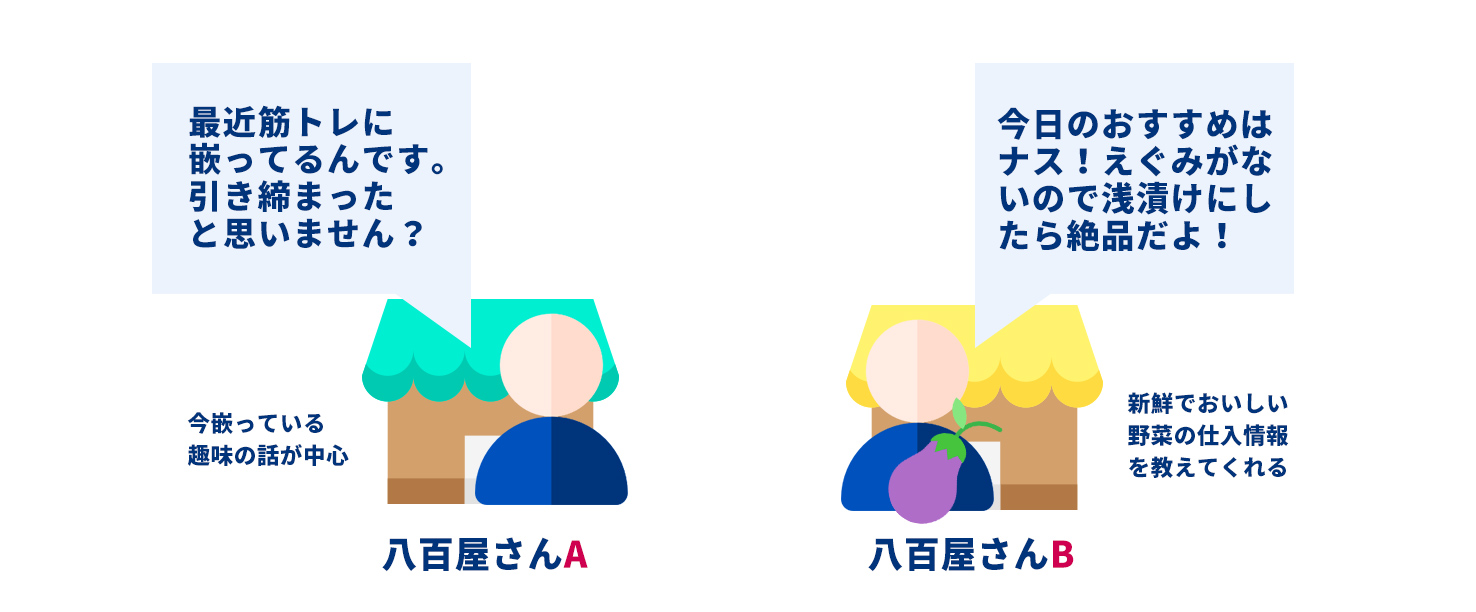

古き良き時代の商店街の八百屋でのやり取りを思い浮かべてください。

いつも状態の良い野菜や果物を選んでくれる八百屋さんのことはごく自然に信頼する。

「今日のリンゴはちょっと傷んでいるから安くしておくよ~」「明日はこれよりもっといいのが入る予定だから明日来てよ!」といった、一時的には店側の不利益とも思われる情報でもきちんと開示することで、「この八百屋さんは本当に良いものをちゃんと教えてくれる」という信頼感が生まれます。

現代の消費者は、インターネットや広告へのリテラシーが上がりより一層賢くなりました。そんな賢い消費者とネット上で信頼関係を築いて行くには、商店街の八百屋さん同様に、読者(顧客)に対して正直に接する姿勢がとても大切です。

なぜならインターネットの向こうにいる相手もあなたと同じ「人」だからです。

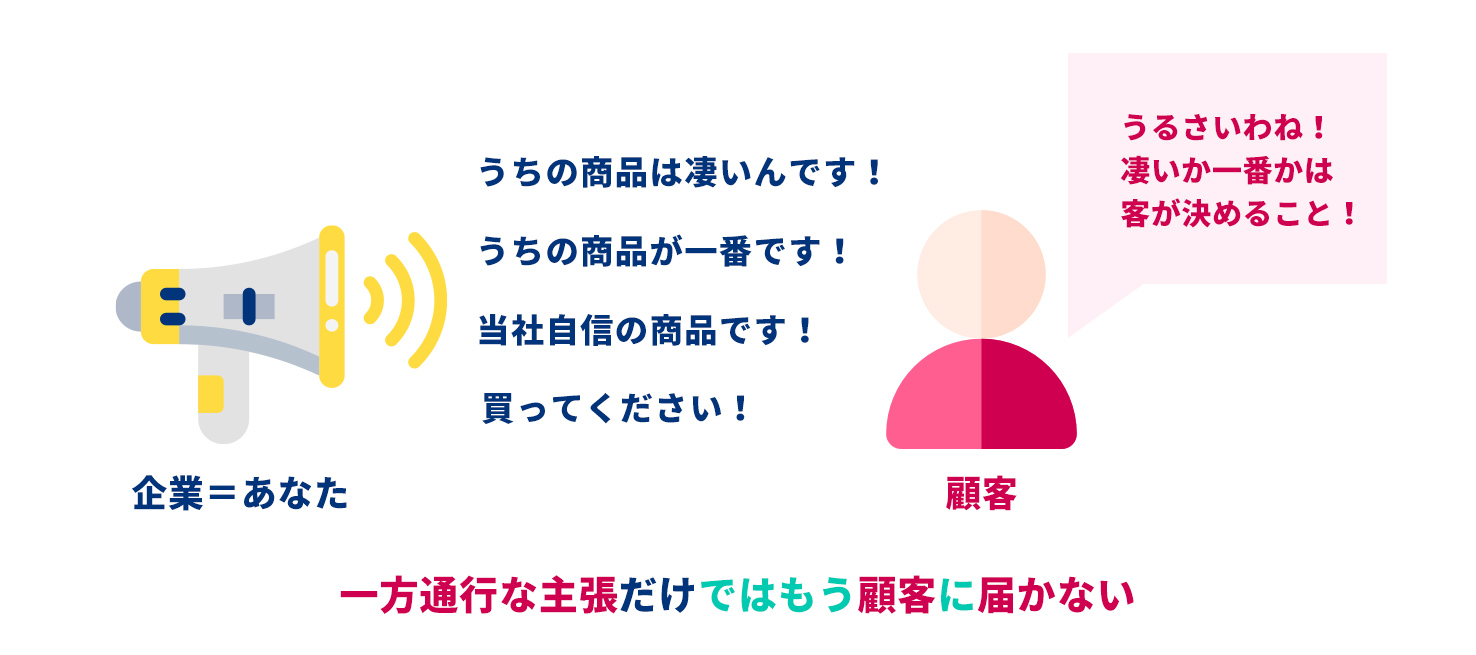

情報発信は大事。でも一方通行では誰にも通じない

「なぜダメなの?」と思うあなたはまだまだ理解が足りません。

あなたは惜しみなく自己アピールをする目立ちたがり屋の、おしゃべりが止まらない人が好きですか? それとも自分のことはさておいて、あなたのことをいつもサポートしてくれる正直者が好きですか?

きっと後者を選ぶはずです。

コンテンツマーケティングがうまく行くのはBの八百屋さん

商店街の八百屋さんに買い物に寄った際、自分の趣味の話しばかりしてくる店主に時間を割くよりも、良い商品の仕入れ情報を聞きたいものです。

おしゃべりな人が勝つ時代は終った

しかし、お客様を獲得したいと思ったら、これまでは前者のほうが効果的でした。一方的に情報を提供することで、ユーザー(読者・見込み客)の態度変容を促す従来型のマーケティング手法は、既に過去の遺物なのです。

インターネットの普及によって、マーケティングも新しいフェーズにシフトしました。

そこで重視されるようになってきたのが、「アドボカシーマーケティング」と呼ばれる考え方です。これはコンテンツマーケティングに通ずるところがあるので、是非知っておいてください。

顧客を支援する「アドボカシーマーケティング」とは

「アドボカシー(advocacy)」とは、「支援」「養護」「代弁」などを意味します。

アドボカシーマーケティングのマーケティングサイクル

アドボカシーマーケティングとは、

アドボカシー・マーケティングとは、顧客からのレピュテーションを徹底的に高めることで長期的利益を獲得しようとするマーケティングの考え方。購買から離脱まですべてを決めるのは顧客であり、その顧客を「徹底的に」支援し、「ベスト」のソリューションを提供することこそが、顧客に選ばれる企業の条件だという原理主義的な信念が根底にある。

レピュテーションとかよくわかりませんよね。正直私もよくわかりませんでした…笑

もう少しわかりやすく言うと、「顧客と信頼関係を築くのが目的だから、徹底的に顧客本位で接する」という考え方のことです。

書籍「アドボカシーマーケティングー顧客主導の時代に信頼される企業(グレン・アーバン著)」によると、守るべき大切な3つのルールが存在します。

1顧客を支援せよ

アドボカシーマーケティングの要となるのは、顧客の消費活動を支援することです。顧客の利益のためなら、一時的に自社の不利益となる「競合他社を推薦する」こともやむを得ないとしています。顧客の声に耳を傾け、商品やサービスの改善を続けていくことで成長を目指します。そして、長期的には顧客との信頼関係を築くことが、企業にとってメリットになっていくと考えられています。

2自ら正直であれ

アドボカシーマーケティングでは、見込み客や顧客に対してウソ偽りのない情報を提供することで、顧客の利益を追求します。SNSによって情報交換や発信が容易になった現在、自社の商品やサービスで都合の悪いことを隠すのは非常に難しくなっています。

3約束を守れ

企業は顧客との約束を守り、信頼をえなければなりません。目先の利益だけのために顧客の利益を損ねることは得策ではありません。アドボカシーマーケティングでは「信頼」や「ロイヤリティ(忠誠心)」という長期的な指標を用いることで、継続的な利益の最大化を狙います。

以前の記事で、

「コンテンツマーケティングを理解し成功させるためには、消費者(読者)が何を求めているのかを “ 正しく理解する ” ことが、一番大切。」

とお伝えしましたが、これに通ずるものがありますよね。

[sitecard subtitle=シリーズ最初の記事 url=https://homepage-picnic.com/content-marketing/why-to-start/]

短期利益より長期的利益が重要視されている

繰り返しになりますが、インターネットやSNSの普及によって、情報の取捨選択や口コミ評価が可能になりました。ということは、会社は真の意味で「顧客第一主義」を貫かなければ生き残れないということです。

顧客からの信頼を得て、長期的な関係性を構築して、さらに利益を出すことを目指さなければなりません。

こういった背景があり、アドボカシーマーケティングが注目されるようになった大きな要因です。アドボカシーマーケティングの考え方は、ITの発達がもたらしたものですが、それに伴って生まれた「人間の営みの本質への原点回帰」であるといえます。つまり、「商店街のような信頼関係の構築すること」です。

こうして見てくると、「アドボカシー・マーケティング」とは決して新しいものではなく、もともと昔からある「商店街」で、お客さんとの間に自然に行われていたような「正直な」関係性であることがお分かりいただけると思います。

「このバナナ、ちょっと傷んでいるから安くしておくよ」

「明日いいものが入る予定だから、明日お店にくるといいよ」

といったような、消費者のことを大切に思う気持ちから出るコミュニケーションがとても大切です。

こんな八百屋の店主とは「長く付きたいたい、応援したい、あそこの大型スーパーよりここの八百屋を選ぼう。」と思うのは、人のサガでしょう。

成果が出る理由2.人々の購買行動に大きな変化があった

2つ目は、インターネット普及前後で人々の購買行動(プロセス)に大きな変化があったことです。では、その前後で人々の購買行動(プロセス)のなにが変わったのか見てみましょう。

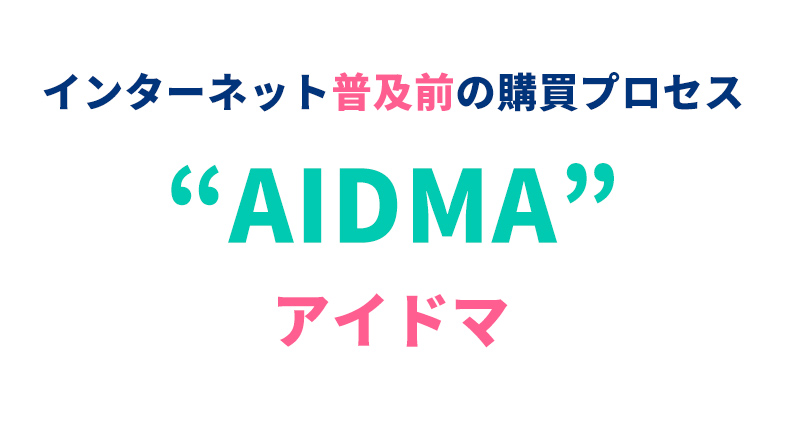

インターネット普及前の世界の購買プロセス「AIDMA」

インターネット普及前の購買行動はマーケティング用語で「AIDMA」と呼ばれています。

AIDMAとは、Attention(注意)→Interest(興味)→Desire(願望)→Memory(記憶)→Action(行動)の頭文字から作られたマーケティング用語です。インターネット普及前は、この5つの行動プロセスを経て購買に至るとされていました。

AIDMAとは、Attention(注意)→Interest(興味)→Desire(願望)→Memory(記憶)→Action(行動)の頭文字から作られたマーケティング用語です。インターネット普及前は、この5つの行動プロセスを経て購買に至るとされていました。

AIDMAをご存じない方に、わたし自身の購買行動で分かりやすく例えてみます。

「テレビを買い替える」と決めた場合、ひと昔前であれば、

TVCMで宣伝しているテレビ(Sony)に注意を向けます。(Attention)

次に、そのテレビのスペック(特徴)に興味・関心をむけます。(Interest)

やがて、そのテレビのスペックが魅力的に思えるようになり、家にSonyのWEGA(ベガ)を置きたいと考えるようになります。(Desire)

その後、SonyのTVCMを何度もみているうちに、Sonyのブランドを記憶するようになり(Memory)

自分が「過去に買ったテレビと比較して」十分に魅力的であれば、店頭で購入という行動(Action)を起こすようになります。

そして、わたしはSonyのWEGA(ブラウン管)を購入するに至りました。

SonyのWEGAブランドを知っているという方は私と同世代化それ以上の方でしょう 笑

わたし(37歳)と同世代もしくはそれ以上の方であれば、経験している購買行動なので理解しやすいと思います。

TVCMや店頭パンフレット、雑誌の広告を見て欲しくなった、つい買ってしまった商品を思い出してみてください。なんだかとても懐かしいですね。

インターネット普及前に、私たちユーザーが比較できる対象は過去の自分の体験しかありませんでした。慎重な人であれば、複数の店舗を回ったり、カタログを取り寄せたりして検討することもあったのでしょうが、手間と時間がかかります。なので、街の電気屋さんが大活躍していました。

過去の自分の体験との比較という購入の意思決定だったので、「商品の良さ」を広告で刷り込むように何度もアピールすることが有効な手段でした。モノづくりの国、日本の家電メーカも元気いっぱいでした。

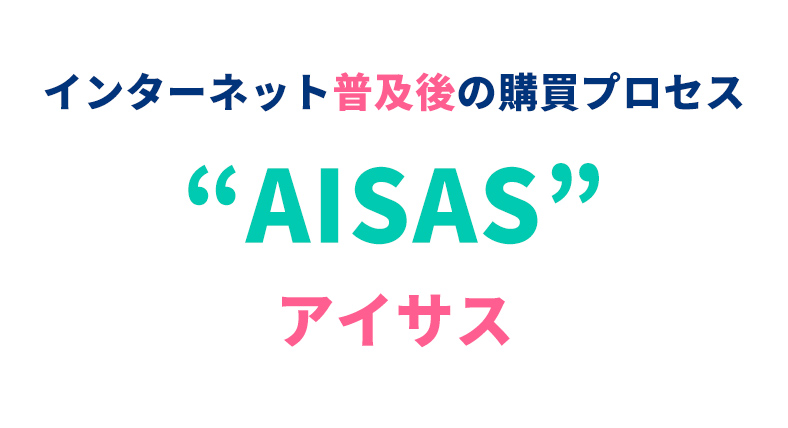

インターネット普及後の世界の購買プロセス「AISAS」

インターネット普及後の購買プロセスは、AIDMAではなく「AISAS」と言われています。AISASとは、Attention(注意)→Interest(興味)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)の頭文字から作られたマーケティング用語です。インターネット普及前の購買プロセス「AIDMA」と比較して分かるのは、AIDMAにあった「Desire(願望)」と「Memory(記憶)」というプロセスが「Search(検索)」に変わり、Action(行動)の後に更に「Share(共有)」というプロセスが加わっていることです。

「AIDMA」から「AISAS」へ、インターネット普及前後で変化した購買行動

インターネット普及後に購買プロセスは大きく変わり、複雑化しました。複雑化したことで、AIDMAを軸とした昔のマーケティング手法はもう古いと多方面で言われるようにりました。その所以(ゆえん)は、ユーザーは情報を受け取るだけでなく能動的な情報収集をするようになったこと。特に、大きな影響を与えたのは、「インターネット検索(Search)」と「SNS(Share)」の存在です。

これにより、商品に注目し(Attention)・興味関心(Interest)をもった後に検索サイトで「検索する(Search)」というプロセスが当たり前になりました。購入(Action)後には、購入体験者としての感想や意見をSNSで発信、ほかの人々と「共有(Share)」できる環境が生まれました。購買プロセスは、商品購入という行動で終わりではなくなったのです。

このように、インターネット普及後の購買プロセスはSearch(検索)とShare(共有)2つの「S」を前提とする為、AIDMAではなく「AISAS(アイサス)」と言われるようになったのです。これら購買行動の変化は、今まさに私たち自身が経験していることなので、自分自身の行動に置き換えれば、感覚的につかめるでしょう。

Search(検索)とShare(共有)が購買に与える影響は大!

検索で商品の詳細情報を調べたユーザーは、商品価格の比較、購入者の感想や意見などの口コミの評価を確認してようやく購入の意思決定をします。検索を行うことで、衝動的に買おうとしていた商品を見送ることもあるでしょう。

なかでも共有(シェア)のプロセスが加わった影響は大きいと言われています。インターネット上は、購入者の体験の集合知であり、以前のように自分や周囲の知人からの限定された情報に頼っていた時代に比べると、各段に収集できる情報量が拡大しました。

商売の原点回帰がインターネット上で行われている

古き良き時代の「商店街」で、自然に行われていたような関係性への原点回帰が、インターネット上で行われています。これって逆に広告予算を組めない小さい会社にとっては追い風だと思いませんか?

このような関係性を築くには、相手のことを想い、愛をもってコンテンツを提供することです。広告嫌いな賢い消費者が沢山いる時代で生き残るためには、「顧客第一目線のコンテンツ」がとても大切です。

では、どのようにすれば売り込まずに見つけてもらうことができるのでしょうか? あなたは、何か困ったこと、解決したいこと、気になること、気になる商品があったら、まず何をしますか?

大抵のことなら、まずは「検索で解決」を試みるはずです。

検索するときの例

- 家族で旅行に出かけたとき、せっかくならおいしいものを食べたい

- 趣味のガーデニングで買ったばかりの花の育て方を知りたい

- 最近薄くなってきた頭髪をどうにかしたい

- 家の畳が傷んできた。どのようにケアしたら良いのか知りたい

- 引っ越し先で、新しいヘアサロン・病院・整体院・etc を探したい

- 通勤中ちょっと気になる商品の広告を見た。もっと知りたい

わたしの場合、悩みや疑問の解決策を、まずは、Google検索や Twitter で検索してみます。

あなたや、あなたの周りの人も、まず検索してみるという人が多いのではないでしょうか。かつて情報源の主軸であった、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌は、もはや前時代の情報収集ツールという認識を持つべきでしょう。

ということは、悩みを解決してあげらるような情報を発信してあげれば良いということです。

ここまで読んだらもうやるべきことはわかりましたよね?なんだかとてもワクワクしてきませんか?

「コンテンツ・イズ・キング」

ここ数年「コンテンツ・イズ・キング」というビルゲイツが1996年に書いたエッセイのタイトルを各所で聴くようになりました。SEOやWEB集客に取り組んだことがある人は聞いたことがあるかもしれません。

ここ数年「コンテンツ・イズ・キング」というビルゲイツが1996年に書いたエッセイのタイトルを各所で聴くようになりました。SEOやWEB集客に取り組んだことがある人は聞いたことがあるかもしれません。

インターネットの主役はコンテンツである。という考え方なのですが、ウェブサイトにおけるコンテンツは文章であるのに対し、ビジネスにおけるコンテンツは「商品」です。

現代は物も情報も溢れています。いくら良い商品やサービスを生み出しても、その良さを適切に伝えなければユーザー(お客様)に届くことはありません。情報発信が上手であればあるほど、従来の想定顧客層を越えて、新規の顧客層に興味を持ってもらうことが可能となります。

そして情報を発信することのもう一つ重要な要素が、読者(お客様)との「信頼関係の構築」です。

役に立つ情報を発信しているこの人(この会社)に仕事をお願いすれば、期待に応えてくれるだろう。という読者の信頼感が大切なのです。信頼を積み上げることで、おなじようなサービスを提供している会社よりも競争優位性が高まります。

お客様に選んでもらうことにより、不必要な価格競争に陥る必要はありません。この状態を生み出し、継続していくことがコンテンツマーケティングです。

商品が良いのは当たり前、コンテンツが重要な時代

今のインターネット社会では、ただ良い商品・サービスを作っているだけではユーザーのもとに情報が届きません。自社のウェブサイトに価値のある情報を掲載し、訪れたユーザーに自社のサービスを知ってもらうきっかけを生み出す必要があります。

検索エンジンの上位表示対策(SEO)やSNSで情報を拡散させる仕組みもたしかに重要です。しかしながら、そもそもの基軸となるコンテンツが有益でなければ、その他の施策の効果を発揮することはできません。

んなに優秀なスポーツ選手でも基礎体力がしっかりとしてなければ、身に着けた技術を発揮することはできないのと同じです。いかに技術が優れていても、それを使いこなすだけの土台がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。すべてを支える基礎の部分がコンテンツ(記事)に位置するわけです。

まとめ

コンテンツマーケティグで成果が出るようになった理由は以下の2つです。

- 理由1.私たち(消費者)は広告を見なくなった

- 理由2.(インターネット普及前後で)人々の購買行動に大きな変化があった

受動的にも、能動的にも広告を見る機会が減り、いつでもどこでもインターネットにアクセスして情報収集し、店舗へ足を運ばずとも欲しいタイミングで欲しいものを買える時代、消費者が求めるのは情報です。ですがただの情報ではなく「(消費者にとって)価値のある情報」です。更に、良い商品が当たり前になった今、消費者が売り手に求めるのは、品揃えのいいだけの八百屋さんではなく、「明日はこれよりもっといいのが入る予定だから明日来て!」といってくれる八百屋さんのように、そこにしかない「付加価値」です。

古き良き時代の「商店街」で、自然に行われていたような顧客と消費者の関係性への原点回帰が、インターネット上で行われています。 なぜならインターネットの向こうにいる相手もあなたと同じ「人」だからです。

次の記事はこちら

投稿者プロフィール

- 株式会社コタム代表

-

WEB制作会社Co-Tam.Inc代表の田村巧次です。

創業当初から、金で買うSEOを良しとせず、その時々の Google ガイドラインに沿ったSEO(ホワイトハットSEO)のみをクライアント提案。 制作したWEBサイトは、一切ペナルティを受けず、9割以上がキーワード検索で1位を獲得。どれもすべて効果の高いキーワードを選定する。制作会社の枠にとどまらず、2011年より、企業の情報発信の重要さをクライアントに提示。

「SEOの知識を正しく活用できれば、必ず集客の力になってくれます。」

- 中小企業庁 中小企業デジタル応援隊事業 IT専門家(I00024525)

- WACA認定WEB解析士・上級ウェブ解析士

- SEOコンサルタント

- 米国Google認定 GAIQ(*1)(認定資格ID:28179066)

(*1) Google Analytics Individual Qualification - Google モバイルサイト認定(認定資格ID:36523368)

- Webクリエイター能力手認定試験エキスパート

- ネットマーケティング検定取得

WEB利用・技術認定委員会主催 - 国家資格:システムアドミニストレータ(現ITパスポート)

- デジタルハリウッドスクールphp TA/講師(2009~2012)

最新の投稿

コンテンツマーケティング2020年8月22日なぜ7日間なの?ステップメール作成講座

コンテンツマーケティング2020年8月22日なぜ7日間なの?ステップメール作成講座 コンテンツマーケティング2020年8月22日ホワイトペーパーの作り方講座【初級編】

コンテンツマーケティング2020年8月22日ホワイトペーパーの作り方講座【初級編】 コンテンツマーケティング2020年4月22日コンテンツマーケティングで「購入」してもらう為に必須な2つのこと。

コンテンツマーケティング2020年4月22日コンテンツマーケティングで「購入」してもらう為に必須な2つのこと。 コンテンツマーケティング2020年4月21日コンテンツマーケティングにおける「検討」とは?

コンテンツマーケティング2020年4月21日コンテンツマーケティングにおける「検討」とは?

コメント